最新訊息沒有申請營業登記會怎樣嗎?營利事業登記證是什麼?

次閱讀

了解台灣營業登記的相關法規、未申請營業登記的後果以及營利事業登記證的重要性,包含申請流程與常見問題解答。

營業登記基本概念

在台灣,任何以營利為目的的經濟活動,無論是個人或團體,原則上都需要辦理營業登記。營業登記是政府掌握市場經濟活動的重要管理機制,也是商業主體合法經營的第一步。根據台灣《商業登記法》和《公司法》等相關法規,營業登記是指將商業或公司的基本資訊向主管機關登記,取得合法經營資格的程序。

營業登記的主要目的包括:

- 建立商業主體的法律地位

- 便於政府進行稅務管理和統計

- 保障消費者和交易對象的權益

- 維護市場秩序和公平競爭

在台灣,營業登記依經營型態的不同,主要分為公司登記和商業登記兩大類。公司登記適用於依《公司法》設立的有限公司、股份有限公司等組織;商業登記則適用於獨資或合夥的小規模商業。無論哪種類型,營業登記都是經營者必須履行的法定義務。

營利事業登記證的演變與現況

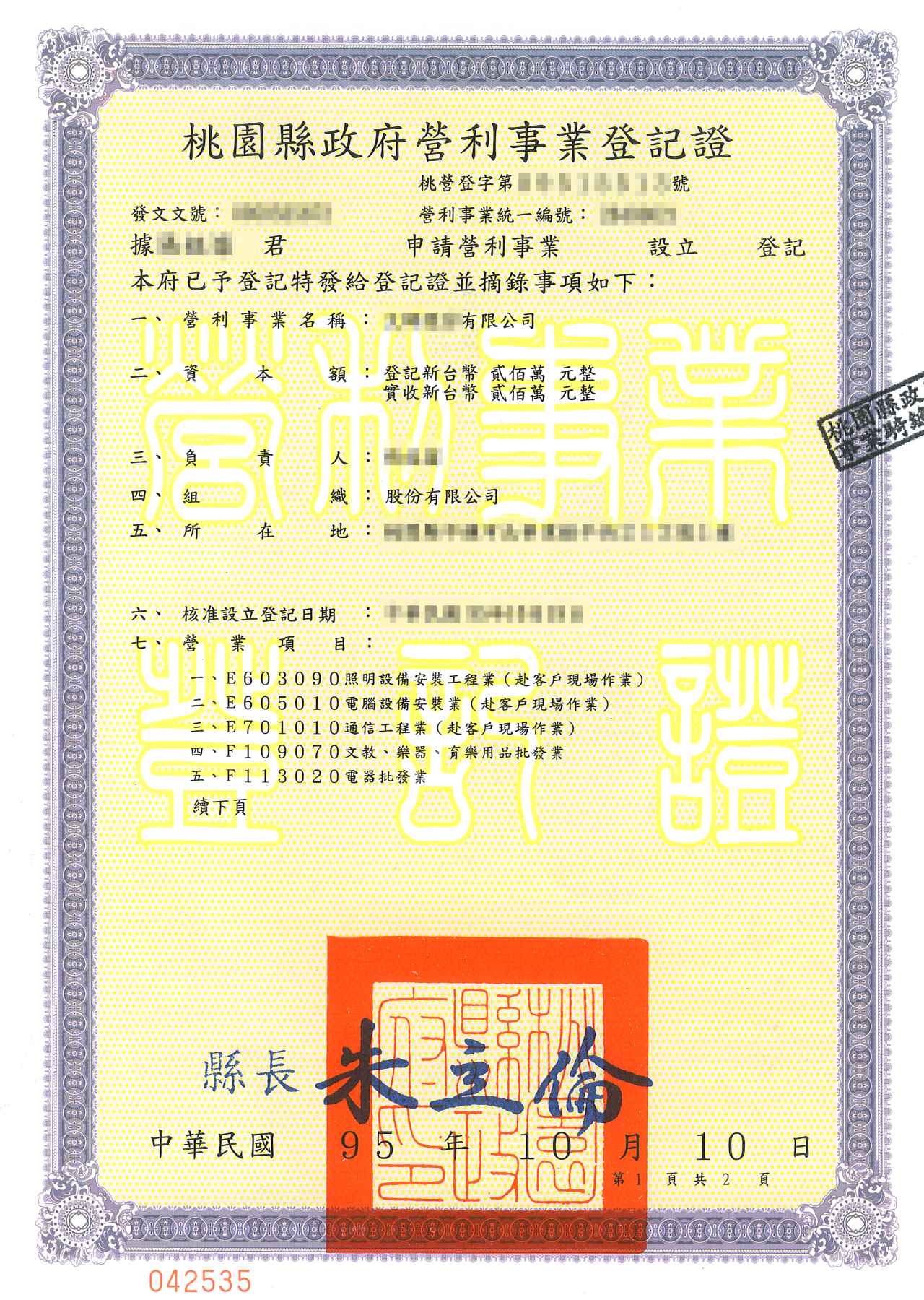

提到營業登記,許多人會聯想到「營利事業登記證」。實際上,營利事業登記證是台灣過去用來證明營業登記完成的實體證明文件,但自2010年起已有重大變革。

「營利事業登記證」的歷史演變:

- 過去階段(2010年前):營業登記完成後,政府會核發實體的「營利事業登記證」,作為商家合法營業的證明。

- 取消實體證明(2010年起):為簡化行政程序,財政部於2009年12月25日公告,自2010年1月1日起停止核發實體的營利事業登記證,改採用「營業(稅籍)登記證明」。

- 現行制度:目前完成營業登記後,主管機關會核發「設立登記表」或「變更登記表」等文件,納稅義務人如需證明文件,可向稅務機關申請「營業(稅籍)登記證明」。

值得注意的是,雖然實體的「營利事業登記證」已不再核發,但在台灣的商業實務和日常用語中,「營利事業登記證」一詞仍被廣泛使用,甚至有些合約範本或表格仍保留這一名稱。實際上,現在所指的是完成營業登記後的證明文件,包括「設立登記表」、「變更登記表」或「營業(稅籍)登記證明」等。

完成營業登記後,商業主體會取得一個獨特的統一編號,這個號碼在報稅、開立發票、與政府或大型企業往來時都會用到,可說是企業的身分證字號。

未申請營業登記的法律後果

許多創業者或小規模經營者可能會疑惑:「沒有申請營業登記會怎樣嗎?」答案是肯定的,未依法辦理營業登記可能導致多方面的法律後果和風險。

稅務罰則

未辦理營業登記最直接的後果是稅務方面的處罰,主要依據《稅捐稽徵法》和《加值型及非加值型營業稅法》等規定:

| 違規情形 | 法律依據 | 處罰內容 |

|---|---|---|

| 未依規定申請營業登記而營業 | 加值型及非加值型營業稅法第51條 | 處新臺幣3,000元以上30,000元以下罰鍰,並責令限期補辦登記;屆期仍未補辦者,得連續處罰。 |

| 未依規定申請營業登記而營業,且有漏稅情形 | 加值型及非加值型營業稅法第51條、第52條 | 除責令補繳稅款外,按所漏稅額處5倍以下罰鍰。 |

| 逃漏所得稅 | 所得稅法第110條 | 處所漏稅額2倍以下罰鍰。情節重大者,可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。 |

值得注意的是,稅務機關對未登記營業的查緝日益嚴格。透過網路交易紀錄、大數據分析、民眾檢舉等方式,許多未登記的營業行為都可能被發現。一旦被查獲,不僅需補辦登記、補繳稅款,還將面臨額外的罰款。

其他行政與法律風險

除稅務罰則外,未申請營業登記還可能導致其他行政與法律風險:

- 無法開立合法發票:未登記營業者無法取得統一編號,無法合法開立發票,這可能導致客戶(特別是企業客戶)無法進行進項稅額扣抵,影響商業關係。

- 無法參與政府採購:政府採購案通常要求投標廠商必須具備合法的營業登記。

- 限制融資管道:銀行貸款、創業補助等金融服務通常要求企業具備合法的營業登記。

- 商標權保護困難:未登記營業者難以申請商標註冊,保護自身品牌權益。

- 消費糾紛處理不利:在消費糾紛中,未登記營業者可能面臨更多法律質疑,且消費者可向消保官檢舉未登記營業行為。

- 可能觸犯其他專業法規:某些行業(如食品、藥品、金融服務等)有特殊的營業許可要求,未登記營業可能同時違反這些專業法規,導致更嚴重的處罰。

以食品業為例,根據《食品安全衛生管理法》,未取得合法登記即從事食品製造、加工、販售等行為,除可能面臨上述一般性處罰外,還可能被處以更高額的行政罰鍰,嚴重時甚至可能涉及刑事責任。

營業登記申請流程

了解了未申請營業登記的後果,接下來我們來看如何正確辦理營業登記。營業登記的流程因經營型態不同而有所差異,以下以較常見的商業登記和公司登記為例說明。

所需文件

辦理營業登記通常需準備以下文件:

| 登記類型 | 所需文件 |

|---|---|

| 商業登記 (獨資或合夥) |

商業登記申請書 |

| 負責人身分證明文件影本 | |

| 營業場所證明文件(如租賃契約、所有權狀等) | |

| 合夥企業需提供合夥契約書 | |

| 特許行業需提供相關許可證明 | |

| 公司登記 (有限公司、股份有限公司) |

公司設立登記申請書 |

| 公司章程 | |

| 董事、監察人(或董事會)名冊及身分證明文件影本 | |

| 股東名冊及出資證明 | |

| 營業場所證明文件 | |

| 特許行業需提供相關許可證明 |

申請步驟

營業登記的基本步驟如下:

- 名稱預查及核准:

在正式申請前,先至經濟部商業司或公司登記機關進行商業/公司名稱及所營事業預查,確保名稱無重複或違規情形。現在也可以使用線上「公司及商業一站式服務」平台進行名稱預查。

- 準備文件及申請:

依據經營型態準備相關文件,可透過線上申辦系統或至主管機關臨櫃辦理。商業登記的主管機關通常是各地方政府的經濟發展局/處,公司登記則是經濟部商業司。

- 繳納規費:

依照不同登記類型及資本額繳納規費。

- 領取登記證明:

申請核准後,可領取「設立登記表」等證明文件。

- 後續稅籍登記:

營業登記核准後,通常需於15日內向營業所在地的國稅局辦理稅籍登記,以利日後報稅及開立發票。

- 其他特殊行業許可:

某些特殊行業(如餐飲、旅館、金融服務等)可能需要取得額外的營業許可或執照,應依各行業主管機關規定辦理。

費用說明

營業登記的費用因登記類型和資本額而異,主要包括:

| 登記類型 | 費用項目 | 金額(新臺幣) |

|---|---|---|

| 商業登記 | 登記費 | 1,000元 |

| 名稱及所營事業預查費 | 300元 | |

| 公司登記 | 登記費(資本額未達1億元) | 1,000-15,000元不等 |

| 登記費(資本額1億元以上) | 資本額的0.025% | |

| 名稱及所營事業預查費 | 300元 |

除了官方規費外,如需委託會計師或代辦業者協助辦理,還需支付相關服務費用,通常在數千元至數萬元不等,視服務範圍和複雜度而定。

不同類型的營業登記

在台灣,營業登記依經營型態和規模的不同,可分為多種類型,每種類型有不同的法律依據、申請程序和責任歸屬。選擇合適的營業登記類型對創業者至關重要。

| 登記類型 | 適用對象 | 法律依據 | 責任承擔 | 設立條件 |

|---|---|---|---|---|

| 獨資商業 | 個人經營的小規模商業 | 商業登記法 | 負責人無限責任 | 資本額無最低限制 |

| 合夥商業 | 多人共同經營的商業 | 商業登記法、民法 | 合夥人連帶無限責任 | 需有合夥契約,資本額無最低限制 |

| 有限公司 | 中小型企業、家族企業 | 公司法 | 股東以出資額為限負有限責任 | 1人以上股東,資本額無最低限制 |

| 股份有限公司 | 較大規模企業、預計上市櫃公司 | 公司法 | 股東以出資額為限負有限責任 | 1人以上股東,資本額無最低限制 |

| 有限合夥 | 專業服務業、創投等 | 有限合夥法 | 普通合夥人無限責任,有限合夥人有限責任 | 至少1名普通合夥人和1名有限合夥人 |

不同類型的營業登記各有優缺點。例如,獨資和合夥的設立程序較簡單,但負責人或合夥人需對企業債務承擔無限責任;有限公司和股份有限公司雖然設立程序較複雜,但能保護股東個人財產不受企業債務影響,且便於後續資金募集和企業轉讓。創業者應根據自身情況和長期規劃,選擇最適合的營業登記類型。

常見問題解答

關於營業登記,許多創業者有共同的疑問。以下匯整一些常見問題及解答:

- Q1: 何時必須辦理營業登記?有沒有免辦的情況?

-

A: 依據《商業登記法》第3條,凡以營利為目的的獨資或合夥事業,除有下列情形外,均應辦理營業登記:

- 攤販(由地方主管機關另行管理)

- 家庭農、林、漁、牧業者

- 家庭手工業者

- 民法中所定的非常情況下的一次性行為

- 小規模營業人(指營業稅法中每月銷售額未達使用統一發票標準的營業人)

然而,即使屬於上述免辦營業登記的情況,若有特殊行業管理法規要求,仍應依規定辦理。此外,免辦營業登記不等於免除納稅義務,仍需依法繳納相關稅款。

- Q2: 網路賣家需要辦理營業登記嗎?

-

A: 網路賣家是否需要辦理營業登記,主要取決於經營規模和性質。若符合以下任一條件,原則上應辦理營業登記:

- 經常性、持續性經營

- 每月銷售額達8萬元以上

- 有固定營業場所

- 雇用員工協助經營

2018年起,國稅局加強查核網路交易,透過第三方支付平台資料勾稽等方式,追查未登記的網路賣家。若銷售額已達標準,建議主動辦理營業登記,以免日後面臨補稅和罰款。

- Q3: 營業登記和稅籍登記有什麼不同?

-

A: 營業登記和稅籍登記是兩個不同的程序:

- 營業登記:向商業或公司主管機關(如經濟部商業司或地方政府)申請,取得合法經營資格的程序。

- 稅籍登記:向稅務機關(國稅局)申請,建立稅務管理關係的程序,主要用於營業稅、營所稅等稅務管理。

通常在完成營業登記後,還需辦理稅籍登記。兩者雖為不同程序,但息息相關,都是合法經營的必要步驟。

- Q4: 營業登記後有哪些持續性義務需要履行?

-

A: 營業登記後,企業需履行以下持續性義務:

- 稅務申報:定期申報營業稅(通常為每兩個月一次)和營利事業所得稅(每年一次)

- 帳務處理:依法設置和保存會計帳簿、憑證等

- 變更登記:如有商業名稱、地址、負責人、資本額等變更,應辦理變更登記

- 年度申報:公司需每年辦理董監事、股東名冊等年度申報

- 特殊行業報告:某些行業可能需要定期向主管機關提交特定報告

未按時履行上述義務可能導致罰款或其他行政處分,嚴重時甚至可能被撤銷登記。

相關法規彙整

營業登記涉及多項法規,創業者應有基本了解,以確保合法經營。以下是關於營業登記的主要相關法規:

- 《商業登記法》:規範獨資、合夥等商業的登記程序、管理和罰則。

- 《公司法》:規範各類公司的設立、組織、營運和管理。

- 《有限合夥法》:規範有限合夥事業的設立和運作。

- 《加值型及非加值型營業稅法》:規範營業稅的課徵和管理,包括未辦理營業登記的罰則。

- 《所得稅法》:規範營利事業所得稅的課徵和申報。

- 《稅捐稽徵法》:規範各類稅捐的稽徵程序和罰則。

- 《民法》:規範合夥等商業組織的基本法律關係。

- 各行業專法:如《食品安全衛生管理法》、《電子支付機構管理條例》等,對特定行業有額外的營業管理規定。

除了上述基本法規外,各地方政府可能還有特定的行政規則或自治條例。創業者在開業前,建議先諮詢會計師、律師或相關專業人士,以確保完全符合法規要求。

結論

營業登記是台灣商業活動的基本法律要求,不僅關係到企業的合法地位,也影響稅務管理、商業往來和消費者權益保障。未申請營業登記可能導致罰款、補稅、無法開立發票等多方面的不利後果,嚴重時甚至可能涉及刑事責任。

雖然「營利事業登記證」這一實體證明已不再核發,但完成營業登記的程序和重要性並未改變。現代企業仍需透過營業登記取得統一編號和相關證明文件,以證明其合法經營地位。

對創業者而言,了解營業登記的類型、流程和法規要求,選擇合適的經營形式,及時辦理相關登記,是企業健康發展的基礎。在現今數位化的環境中,稅務機關對未登記營業行為的查核能力不斷提升,主動合規比事後面對處罰更為明智。

營業登記不應被視為創業路上的障礙,而應視為保障自身權益、建立企業正面形象的重要一步。透過合法登記,企業不僅能避免法律風險,還能獲得更多商業機會和發展空間。如有疑問,建議諮詢專業人士,以確保符合最新的法規要求。

© 2025 台灣營業登記資訊。本文內容僅供參考,不構成法律建議。具體營業登記事宜請諮詢專業人士或洽詢相關政府機關。